日刊工業新聞、2005年(平成17年)7月4日

阪大学接合科学研究所の内藤牧男教授、阿部浩也助教授、佐藤和好研究員らは、ナノ粒子とガラス繊維を接合した複合材料によるナノ・マイクロ構造制御技術を開発した。複合材料はナノ空孔を持ち、成形体を作ると空げき率が70-90%になる。ナノ空孔の効果による遮音、断熱、電磁波吸収などの特性を応用した素材開発などが期待できる。

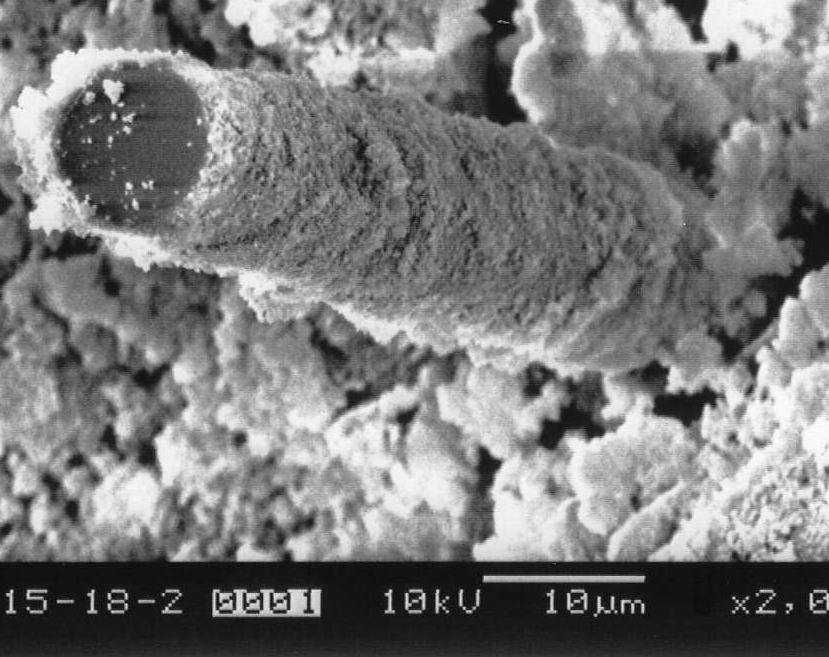

まずシリカナノ粒子同士を結合させ、100ナノメートル以下の空孔を持つ複合体を作製する。さらにこの複合体をガラス繊維(長さ3ミリメートル、直径11マイクロメートル)と複合化する。

作製したシリカナノ粒子とガラス繊維複合体は流動性や充てん性に優れる。このため乾式プレスすることで空げき率70-90%の成形体を作製できる。成形体は数メートル四方のものができる。

複合粒子は粒子同士を高頻度で直接接触させ、粒子近傍のみを高活性化させ、加熱処理なしで結合させる。すべてドライプロセス中で作製ので、バインダー(結合剤)を必要としない特徴がある、

今後、開発した接合技術を適用し、有機無機複合材料を用いた薬物送達システム(DDS)など医療分野への応用が可能な材料開発を進める。

一連の研究は文科省の3大学(阪大接合研・東北大学金属材料研究所・東京工業大学応用セラミックス研究所)連携プロジェクト「金属ガラス・無機材料接合技術開発拠点」の中で進める計画だ。